Focus

Jack Cole, un Tex Avery sous amphétamines

Nous sommes en 1958. Après une vingtaine d’années passées dans l’industrie du comic book, Jack Cole a enfin atteint ses objectifs, absolument tous ses objectifs. Qu’est-ce qu’il fait, du coup ? Il sabre le champagne ? S’achète une Jaguar ? Amène sa femme en voyage sur la Riviera ? Non. Il se suicide.

mardi 9 août 2016 ()

Natif d’une petite ville de Pennsylvanie, Jack Cole est un autodidacte pur jus. Attiré par le dessin dès son enfance, il met de côté l’argent qu’on lui octroie pour ses repas scolaires et les investit dans une méthode de dessin par correspondance. Jeune homme dynamique, il va aussi profiter de ses vacances pour parcourir les États-Unis à vélo et en tirer un livre contant ses pérégrinations sur les routes du Nouveau Monde. Après plusieurs années de travail solitaire et quelques dessins placés dans des journaux locaux, il décide de se lancer dans le grand bain (ou dans la « grosse pomme », au choix). Il lâche son boulot dans une usine et déménage à New York en 1936 avec femme et table à dessin. Il va démarcher inlassablement les journaux, espérant décrocher un emploi d’illustrateur ou, mieux encore, un strip quotidien qui lui assurerait stabilité financière et reconnaissance sociale.

Las, les opportunités d’accéder à ce rêve lui échappent systématiquement, et c’est un Jack Cole croulant sous les dettes, flirtant allègrement avec le dénuement le plus complet qui se résout à rejoindre un atelier de dessinateurs. En cette période de naissance du comic book, de véritables « ateliers de production » sont créés pour répondre à la demande du marché. Des dessinateurs déjà installés regroupent autour d’eux une dizaine d’artistes qui travaillent à la chaîne, littéralement, sur des bandes dessinées prêtes à être livrées à des éditeurs avides. Quelques cinq ans plus tôt, la création de Superman a enfanté d’une industrie : il faut donc remplir des pages et des pages d’illustrés, et pour ce faire, rien de tel qu’un petit coup de taylorisme typiquement américain. Les dessinateurs sont entassés dans une pièce, table de dessin contre table de dessin, se partageant les différentes tâches (crayonnés, encrage, lettrage…) pour des journées de travail de dix heures voire plus. Les salaires sont par ailleurs en adéquation avec les conditions de travail et plus proches de ceux d’un ouvrier que d’un artiste quelconque. Pendant ce temps-là, les éditeurs s’arrogent les profits et s’enrichissent : exactement comme dans n’importe quelle industrie, quoi.

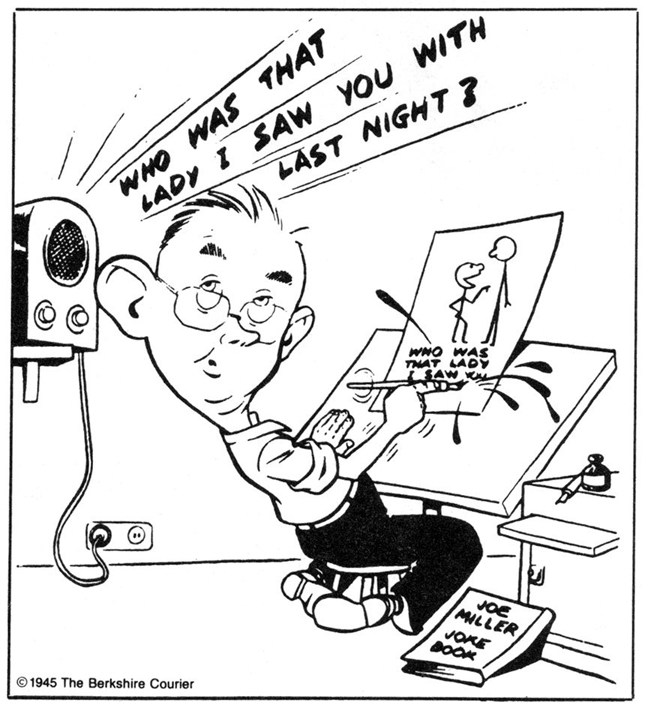

- Autoportrait de Jack Cole.

Doté d’une imagination féconde, Jack Cole ne s’en sort cependant pas si mal et après avoir élaboré plusieurs séries comiques, il donne naissance à des super-héros pour Silver Streak Comics. On ne peut pas dire que ça change fondamentalement la donne puisque jusqu’aux années soixante-dix, les personnages créés par les dessinateurs appartenaient de toute façon aux éditeurs. Pour encaisser leurs chèques, il fallait que les artistes renoncent aux droits et royalties sur leurs propres créations… Mais bon, un gars créatif, c’est toujours recherché et ça va lui ouvrir pas mal de portes. Des opportunités qui lui permettront d’avoir des revenus réguliers et surtout, de travailler avec un créateur incontournable et reconnu du métier.

- La une d’un numéro de Midnight.

Il est embauché par Quality Comics où il donne naissance à Midnight, un héros sous forte influence du justicier masqué Spirit de Will Eisner. Et de fil en aiguille, Jack Cole se retrouve à bosser avec le dit Eisner sur son personnage emblématique. Et attention, à ce moment-là c’était pas rien ! Bien entendu, les comic books sont alors complètement méprisés par l’intelligentsia mais Eisner est déjà une référence, au moins dans le milieu. Dans The Spirit, il est le premier à incorporer des techniques cinématographiques donnant lieu à des compositions de pages splendides. Son style d’écriture confère à ses histoires un humour éloigné du premier degré bourrin qui était alors la norme. Là où la concurrence cible clairement les enfants, la « clientèle » d’Eisner est bien plus large : des gamins, certes, mais surtout des ados et des adultes. Son succès est tel que le Spirit est alors publié dans les suppléments du dimanche de centaines de quotidiens américains, réédité en format comic book, et dispose même d’une bande (« strip ») quotidienne dans plusieurs dizaines de journaux. Habile businessman, Eisner s’est entouré de jeunes artistes talentueux qu’il traite relativement mieux que ne le voulait l’usage. Il se retrouve ensuite obligé de déléguer totalement son travail lorsqu’il est incorporé dans l’armée fin 1941. Aux côtés de Lou Fine ou Jack Keller, Jack Cole va faire le « nègre » sur les aventures du Spirit pendant des mois, sans que sa signature n’apparaisse jamais. Du bon boulot quoi qu’il en soit, même si souvent moins inspiré que celui du maître. Mais c’est durant ces rudes mois de travail acharné que Cole se fait définitivement la main et développe son style si particulier.

- La une d’un numéro de Plastic man

Parallèlement au Spirit, il réussit à placer certaines de ses créations en back-ups de comic books de chez Quality. Les comics d’alors étaient beaucoup plus épais qu’aujourd’hui, entre soixante et soixante-dix pages, et présentaient les histoires de plusieurs personnages. Le plus populaire était généralement en couverture avec une histoire d’une douzaine de pages à l’intérieur, ce qui laissait pas mal de place pour tenter des expériences et faire découvrir de nouveaux héros sur une demi-douzaine de planches. Dans les pages de Police Comics publié par Quality Comics, il présente son PLASTIC MAN qui ne tardera pas à s’attirer les faveurs du public.

Super-héros extrêmement farfelu, il reste à ce jour une des raisons pour lesquelles on se souvient encore de Jack Cole. Enfin, les gens qui ont un pète au casque comme moi s’en souviennent (et encore, pas tous !). Si on veut taper dans la sentence définitive, on peut même asséner que « oui, oui, c’est son chef-d’oeuvre », ou pas loin. C’est le premier super-héros élastique, ancêtre du Mister Fantastic des Fantastic Four, dont les aventures baignent dans une atmosphère « slapstick » du meilleur aloi. On s’emmerde pas une seconde avec ces histoires échevelées, bouffonnes au plus haut point, où le style plus « cartoony » que réaliste de Jack Cole fait des merveilles. Plastic Man se distend, remplissant des planches à l’organisation novatrice : ça part dans tous les sens, explosant le carcan des cases et offrant à nos mirettes (émerveillées) une fantaisie graphique servant parfaitement le propos. Son side-kick Woozy Winks est un ancien truand, parfois chanceux, parfois poissard, promenant nonchalamment son insupportable candeur et sa propension certaine à engendrer des situations chaotiques. Bref, Plastic Man est un des artefacts les plus jouissifs de la culture populaire américaine des années quarante et puis c’est marre !

- La une d’un numéro de True crime.

La fin de cette décennie voit le déclin des super-héros, et si Plastic Man résiste plutôt pas mal contrairement à nombre de ses collègues plus « classiques », Jack Cole est de fait obligé de diversifier sa contribution au merveilleux monde des petits mickeys. Considérant que son style graphique et scénaristique se mariait parfaitement à des pages de pur fun déglingué, c’est assez surprenant de le voir s’adapter aux styles alors en vogue… des trucs beaucoup plus durs, sans fioritures : le crime et l’horreur. Brrrrrrr... Et pourtant, Jack Cole ne va pas faire que de la figuration dans le domaine.

En fait, pour moi, ses incartades dans le domaine du comics de crime font tout simplement partie de ce qu’il a fait de mieux. Les numéros deux et trois de True Crime Comics (il n’y a pas eu de n°1) qu’il concevra de A à Z sont clairement des coups de boule dans la tronche !

On ne s’en rend plus trop compte maintenant, mais à la fin des années 40, le comic book est un des médias les plus populaires aux USA (les gens n’avaient pas encore tous une télé) et les gars qui revenaient de la Seconde Guerre mondiale en demandaient toujours plus niveau frissons. Les aventures de gars qui volent au-dessus des buildings habillés en collants, c’était bien gentil cinq minutes, mais ils préféraient leur divertissement un peu plus crade, violent, et de préférence avec des petites pépées affriolantes à chaque page. L’éditeur Lev Gleason règne en maître dans le domaine avec Crime Does Not Pay, dont l’accroche publicitaire était un tonitruant « Plus de cinq millions de lecteurs tous les mois ! ». La concurrence chope le train en marche et ce sont rapidement des dizaines et des dizaines de comics de crime qui envahissent les étalages des buralistes. La vie des gangsters célèbres des années trente y est décrite avec complaisance et des tonnes d’histoires glauques « inspirées de faits réels » dépeignent dans le détail assassinats, délinquance juvénile et braquages de banques. Jack Cole va se rendre coupable de quelques-unes des meilleures histoires du genre, avec une jubilation quasi hystérique. « Murder, morphine and me » dans le numéro deux de True Crime Comics (1947) est un véritable tour de force, cumulant violence graphique et morale dans une succession de cases surchargées. L’histoire de Mary Kennedy est celle d’une rapide déchéance dans le monde sans pitié de la pègre (et de la drogue). Une version hardcore du mythe de Bonnie & Clyde en quelque sorte. C’est aussi un comic book réellement « historique » car quelques années plus tard, le bon Docteur Wertham s’en servira d’exemple pour prouver la totale indécence de ce support. Dans son livre The seduction of the innocent, il donne en exemple l’oeil d’une femme menacée par une seringue, une case gratinée tirée de ce comic book renvoyant bizarrement au Chien Andalou (mais ça, ça a dû échapper à Wertham). Faut-il, par voie de conséquences, remercier Jack Cole d’avoir enfanté une image qui permettra à une campagne médiatique de censurer brutalement les comics à partir de 1954 ? Peut-être pas !

- La une d’un numéro de Web of evil.

Une paire d’années plus tard, sous l’impulsion des incontournables EC Comics, la mode a changé et ce sont les comics d’horreur qui ont le vent en poupe. Bien que continuant à produire dans plusieurs styles (humour, aventure…), Cole va se retrouver grand pourvoyeur d’historiettes horrifiques pour Quality Comics, particulièrement sur Web Of Evil. Si dans le style son travail est loin de la qualité des productions EC, il ne s’en tire pas si mal. Certes, il est souvent plombé par des scénarios vite torchés, mais son dessin dynamique et ses mises en pages ambitieuses sauvent aisément ces comics du désastre. Sa faculté à dépeindre des atmosphères malsaines sert admirablement ces dizaines de pages, a contrario des encrages qu’il n’assurera pas lui-même sur ses histoires d’horreur. Confié à divers tacherons, cet encrage sans finesse donne un aspect malheureusement figé et parfois maladroit à ses planches.

Lorsque le Sénat américain se penche sur la question des comics et de leur soi-disant mauvaise influence sur la jeunesse, nombre d’artistes sont forcés de déserter un marché de la BD qui s’écroule en quelques mois. Cole a pris les devants et a commencé à placer quelques illustrations signées « Jake » dans des magazines pour adultes. Il a toujours su dessiner des femmes splendides, séduisantes et pulpeuses. Il met ce talent à profit en livrant des dessins de « good girl art », candides mais diablement agréables à l’oeil. Pile au moment où la campagne de dénigrement des comics bat son plein, arrive enfin la consécration : Hugh Hefner, patron du magazine Playboy tout juste créé mais déjà un succès, l’engage sur-le-champ. Il déménage à Chicago où se trouvent les bureaux de Playboy et les Females by Cole seront un des incontournables d’un des magazines les plus vendus au monde. Il accède enfin à un confort matériel inespéré et à une reconnaissance qu’il n’aurait jamais pu connaître dans le milieu du comic book.

- Un dessin de Jack Cole pour Playboy.

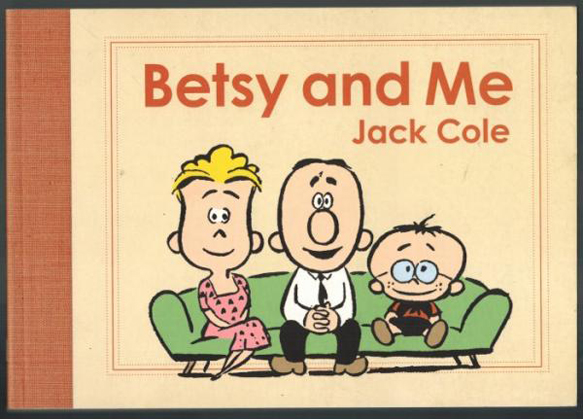

Encore plus fort : début 1958, c’est carrément le Saint Graal quand il arrive enfin à placer un strip dans un journal de Chicago (sous pseudo). Son rêve de toujours ! Le truc s’appelle Betsy & Me : une sympathique bande familiale à l’humour à la fois gentil et piquant, dessinée dans un style cartoon tout à fait approprié. C’est certes pas le pinacle de sa carrière, mais un truc très agréable pour peu qu’on s’y attarde cinq minutes.

- La une du livre Betsy and Me de Jack Cole.

En cet été 1958, Jack Cole devrait donc se réjouir : il est là où il a toujours voulu être. Et qu’est-ce qu’il fait ? Il s’achète une carabine 22 long-rifle, prend sa bagnole, se gare dans un coin paumé et se tire une balle dans la tête. Plutôt surprenant pour un gars connu pour être un farceur professionnel dans la vie de tous les jours… Je ne vais pas vous faire l’affront de ressortir les poncifs éculés du « clown triste » ou du « cordonnier le plus mal chaussé » (en fait, si !) mais on va dire que le conte de fée typiquement américain en prend un petit coup, quand même… »

Article à découvrir dans le numéro 3 + 4 de Barré

Le Barré 6 est arrivé !

Le Barré 6 est arrivé !

Le Barré 5 est arrivé !

Le Barré 5 est arrivé !

Dans la cage du régime : les résistants du Nil

Dans la cage du régime : les résistants du Nil

Triple alliance : « Une espèce de pieuvre aux multiples tentacules »

Triple alliance : « Une espèce de pieuvre aux multiples tentacules »